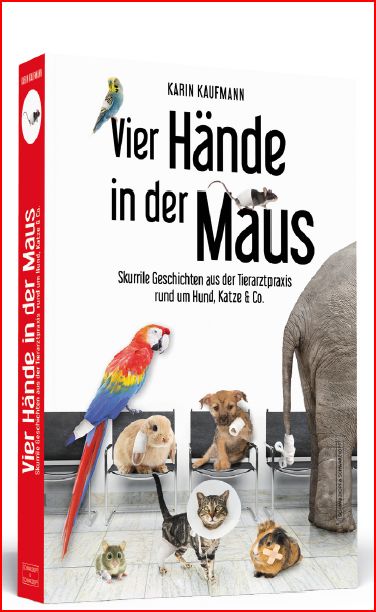

Regelmäßig versorgen wir Euch mit neuen Leseproben aus der Hunde- und Tierliteratur. Heute steht auf der Agenda: „Vier Hände in der Maus – Skurrile Geschichten aus der Tierarztpraxis rund um Hund, Katze & Co“ von Karin Kaufmann.

Fazit: da lacht das Hundefreunde-Herz! Viel Spaß beim Schmökern.

Kapitel 1: Boomer, der Grieche – oder: wie alles begann

Es war einmal… Das Märchen begann vor vielen Jahren. Ich war damals gerade zwölf, und mein Vater – mit seinen vierzig Lenzen nun endlich stolzer Führerscheinbesitzer – hatte soeben sein erstes Auto, einen orangefarbenen VW Käfer, erstanden. Dazu fasste er den Plan, sich so schnell wie möglich eine gute Fahrpraxis anzueignen, am besten auf Überlandstrecken, da ihn der Stadtverkehr noch verunsicherte. So wurde kurz darauf wegen eines Urlaubs in Griechenland Familienrat abgehalten, denn der Sommer stand unmittelbar bevor und die Strecke Wien–Athen – hin und retour immerhin dreieinhalbtausend Kilometer – erschien meinem Vater gerade mal ausreichend. Meine Mutter hatte das Thema gleich durch. Sie bezeichnete das Vorhaben als Irrsinn, wollte wenigstens die einzig Überlebende bleiben und hatte auch größere Lust, das Wohnzimmer zu renovieren. Somit war der Familienrat also kurzerhand wieder beendet, und mein Papa und ich waren recht froh, dass wir einer der unendlich vielen Renovierungen entgingen. Dieser Tick meiner Mutter, in regelmäßigen Abständen den Räumen ein neues Outfit zu geben, diente zwar der optischen Schönheit, aber mein Papa und ich hassten Arbeiten dieser Art, und dem wochenlangen Baustellenflair des Hauses konnten wir auch nichts abgewinnen, schon gar nicht im Sommer.

Familienurlaub war bei uns immer etwas nervig. Papa und ich wollten immer viel sehen und unternehmen, das war für uns der Sinn der Sache, in ein anderes Land zu fahren. Mama hingegen wollte eigentlich nur von frühmorgens bis zum Einbruch der Dunkelheit am Strand liegen. Deshalb passte es echt gut, einmal mit meinem Papa alleine Urlaub zu machen.

Drei Wochen später – Mama maulte noch immer, diesmal allerdings nicht wegen des Risikos für Mann und Kind auf der langen Fahrt, sondern wegen des vielen Geldes für den Sprit – packten wir dann unsere Reisetaschen, unzählige Mineralwasserflaschen und nahrhafte Wegzehrungen aller Art auf den Rücksitz.

»Wir hätten für dich sowieso keinen Platz mehr gehabt«, konterte mein Vater noch die Aussage meiner Mutter, sie würde da nie einsteigen. Er deutete auf die Uhr: »Also, wir müssten dann mal …«

Es war sechs Uhr abends; er wollte um zehn an der Grenze sein und dann die ganze Nacht durchfahren. Guten Mutes schwangen wir uns in die orangen 34 PS und ratterten – nach einigen von harschen Getriebegeräuschen begleiteten Ausparkversuchen – Richtung Südautobahn. Ich lümmelte mich stolz in den Beifahrersitz – endlich hatte ich meinen Vater zwei Wochen für mich allein.

Wie gerädert stiegen wir nach über zwanzig Stunden aus dem Fahrzeug. Mit Mühe und Not hatten wir die Fähre in Athen noch erreicht und standen nun an die Reling gelehnt an Deck und zwinkerten in die Abendsonne. Mein Vater hatte sein total verschwitztes Hemd gewechselt und mampfte ein gekauftes Chief-of-the-Board-Sandwich, das war ein staubtrockenes Weißbrot mit zwei Scheiben Wurst und einer Gurkenscheibe. Er brauchte eine ganze Flasche Mineralwasser, um es hinunterzuwürgen, aber er beklagte sich nicht. Er war froh, die Fahrt geschafft und sogar überlebt zu haben.

Die letzten Stunden waren für ihn angefüllt gewesen mit wahnwitzigen Autofahrern, die ihn blendeten und von der Straße drängen wollten, mehreren Schrecksekunden, da mit 34 PS das Überholen meist länger dauerte als gedacht, und einem Regenguss, bei dem sich herausstellte, dass die Scheibenwischer des gebrauchten Käfers keine Gummis mehr hatten.

Noch Jahre später würde mein Vater erzählen, dass wir auf der Fahrt nach Athen sieben Mal in akuter Lebensgefahr gewesen waren.

Die Überfahrt mit der Fähre nach Paros – das war das Reiseziel unserer Träume, vor allem das einzige, wo es Ende Mai noch Unterkünfte zu buchen gegeben hatte – verlief ohne größere Zwischenfälle. Auch die ersten Urlaubstage waren nicht sonderlich erwähnenswert.

Wir streunten herum, holten uns zu Mittag leckere Sachen vom örtlichen Markt und aßen am Abend immer in irgendeinem netten Lokal am Hafen – wir genossen unseren Urlaub. Dann jedoch – eines warmen Sommerabends – geschah das, was mein Leben von Grund auf verändern sollte.

Wir schlenderten durch eine schmale Gasse, in der auf einer Steinplatte neben einem Hauseingang ein Hund mit traurigen Augen lag.

Als sich unsere Blicke kreuzten, blieb ich wie angewurzelt stehen und auch mein Vater murmelte etwas wie: »Der ist aber lieb.«

Gut, die Insel war voll von Streunern, die oft auch recht lästig waren, weil sie ständig bettelten. Nur der hier war irgendwie anders – sehr lieb, sehr ruhig, sehr traurig …

Genau in diesem Augenblick, als wir uns näherten und ich in meiner Umhängetasche kramte, um irgendein Leckerli zu finden, kam ein dicklicher Mann in Hemdsärmeln aus dem Hausflur, rief laute, unfreundliche Worte in Richtung des Hundes und trat ihn mit der Schuhspitze von der noch sonnigen Steinplatte hinunter.

Die Bewegung war ansatzlos brutal gewesen und traf genau den Bauch des Hundes. Der jaulte schmerzhaft auf und verschwand mit eingezogenem Schwanz um die Hausecke.

»So eine Frechheit!«, brüllte ich laut und wollte zu dem Mann hinlaufen, um ihn zur Rede zu stellen.

Der aber verschwand mit einer abfälligen Geste in meine Richtung wieder im Haus. Mein Vater, der Schwierigkeiten gerne vermied, hielt mich am Ärmel zurück, doch ich riss mich los und ging zu der Ecke, hinter der der Hund verschwunden war. Er war weg, nicht mehr zu sehen. Mir rannen die Tränen über die Wangen, aus Zorn über diesen Mann und seinen Fußtritt, und auch weil ich den Hund so gerne noch gestreichelt hätte. Das arme Tier hätte jetzt liebevolle Zuwendung gut gebrauchen können.

Mein Vater nahm meine Hand und wir gingen weiter auf die Strandpromenade zu. Ich heulte immer noch und konnte mich gar nicht mehr fangen. Mit einem Mal kamen mir die Hausfassaden in der kleinen, dunklen Gasse wie hohe Mauern eines Verlieses vor, wie ein bedrohlicher Gang, durch den die herrenlosen Tiere ihren Leidensweg antreten mussten. Genau das gleiche Gefühl sollte mich zwei Jahrzehnte später nochmals einholen, in einer slowakischen Hundetötungsanstalt.

Nur ganz langsam beruhigte ich mich wieder und fasste den festen Entschluss, ab diesem Tag für Tiere zu sorgen und solchen Menschen das Handwerk zu legen. Noch in diesem Gedanken verfangen, tippte mich mein Vater an und deutete über meine Schulter nach hinten.

»Da, schau mal«, sagte er dabei leise. Ich drehte mich um – einige Schritte hinter uns trottete der Hund daher. Als wir stehen blieben, kam er bis auf Armlänge heran und setzte sich mit erwartungsvollem Blick vor uns hin. Meinen Streichelversuchen wich er zwar noch aus, aber den Keks, den ich in der Tasche gefunden hatte, nahm er doch dankbar an. Und folgte uns dann den ganzen Abend. Mein Vater deutete zwar mehrmals von uns weg und sagte ihm, er solle nach Hause laufen. Aber natürlich war auch ihm klar, dass der Hund außer der Straße kein Zuhause hatte und außerdem sicher kein Deutsch verstand.

»Und, was machen wir jetzt?«, fragte ich beim Abendessen, das wir auf der Terrasse einer kleinen Taverne in Gesellschaft des Hundes einnahmen, der brav neben uns saß und den Löwenanteil meiner Mahlzeit bekam.

Ich hatte ein Flattern im Bauch, wie denn die Antwort wohl ausfallen würde. Aber mein Papa wäre eben nicht mein Papa, hätte er nicht in aller Ruhe sein Besteck zur Seite gelegt und den Hund angesehen.

»Wir müssen ihn halt schmuggeln«, meinte er, was eine sofortige Umarmung meinerseits zur Folge hatte. »Aber wenn die Mama fragt: Es war deine Idee.«

Kein Thema, ich hätte alles auf mich genommen. Ich beugte mich zu meinem Hund hinunter und diesmal ließ er sich auch streicheln. Boomer, so tauften wir ihn, weil er ein Rüde war und es bei uns zu dieser Zeit eine Fernsehserie gab, die da hieß – Boomer, der Streuner. Passte perfekt, er war ein Streuner und hatte noch dazu große Ähnlichkeit mit dem Hauptdarsteller der Serie.

Meine größte Sorge der letzten Urlaubstage war, dass jemand auftauchen würde, der Boomer von uns zurückforderte. Es blieb jedoch bei der Befürchtung – niemand wollte ihn wiederhaben. Mittlerweile waren unsere Ferien zu Ende und wir auch bereits wieder zurück in Athen, um die Heimfahrt anzutreten.

Gleich nach dem Entschluss, Boomer mit nach Wien zu nehmen, hatte mein Vater einen Bekannten angerufen, der einen guten Draht zu Edith Klinger hatte, die damals eine beliebte Tiersendung im Fernsehen moderierte. Unter dem Titel Wer will mich? vermittelte sie Tiere, die in Not geraten waren, an Zuschauer und besaß die besten Verbindungen – zu unserer Freude sogar bis nach Griechenland. Frau Klinger sprach also mit einer Journalistin in Athen, die Journalistin wiederum mit einer befreundeten Tierärztin, und wir gingen auf der Rückfahrt in deren Praxis. Sie untersuchte Boomer kurz, meinte, er sähe gesund aus und wir sollten ihn in Wien gleich impfen und entwurmen lassen. Ich war stolz wie Oskar, dass mein Englisch so gut war und ich ein richtiges Gespräch führen konnte.

Dann nahm sie zu unserem Erstaunen einen internationalen Impfpass, der bereits einen gültigen griechischen Einreisestempel trug, und füllte ihn mit allen Hundedaten aus. Boomer hieß nun auch ganz offiziell Boomer, und wie sie feststellte, war er ein etwa drei Jahre junger Dackelmix, so zumindest stand es im Impfpass.

Papier ist geduldig, und bei Mischlingen kann man sowieso nicht immer eindeutig sagen, welche Rassen alle vertreten sind. Laut dem Dokument hatte er nun auch die für die Einreise erforderlichen Impfungen.

»Also, wenn man an der Grenze fragt: Sie haben Ihren Hund aus Österreich mitgebracht und jetzt fahren Sie mit ihm wieder nach Hause«, unterwies sie uns in englischer Sprache. Habe ich schon erwähnt, dass ich sehr gut Englisch … ach ja. Zwischendurch streichelte sie Boomer und gab ihm Leckerlis. »Du Glückspilz, jetzt hast du es gut, ein Heim, eine Familie und so ein nettes Frauchen wie Karin.«

Zu unserer großen Verwunderung schüttelte sie nur den Kopf, als mein Vater nach dem Honorar fragte.

»It’s okay, we love dogs«, meinte sie dabei – Hundefreunde halten zusammen.

In so einer Praxis wollte ich auch einmal arbeiten, das wusste ich sofort – Tiere retten und mit falschen Impfpässen Menschen glücklich machen.

Nach dem Besuch bei der Tierärztin war uns bedeutend leichter. Wir kauften für Boomer noch ein schönes Halsband mit Leine und einen Vorrat an Hundefutter für die Fahrt. Erst jetzt fiel mir auf, dass Boomer die ganze Woche ohne Leine neben uns hergelaufen und sogar willig ins Auto gesprungen war, so als wäre das für ihn seit Langem eine Selbstverständlichkeit. Bei der Ausreise warf der Zöllner an der Grenze nur einen kurzen Blick auf unsere Pässe und die Papiere des Hundes, stempelte überall die Ausreise ein und winkte uns dann weiter.

»Der ist froh, dass wir mit unserem Hund das Land wieder verlassen«, lachte mein Vater, wurde aber gleich wieder nachdenklich. »Und selbst wenn die wüssten, dass wir einen von der Insel mitgenommen haben, wären sie froh – ein Streuner weniger. Aber die wirkliche Herausforderung steht uns erst an der österreichischen Grenze bevor.«

Ich wollte unbedingt noch mal mein Englisch strapazieren und sagte: »Wirst sehen, wird alles easy cheesy.«

Vorerst hatte er allerdings keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Denn für ihn galt es nun wieder, den Gefahren der langen Autofahrt quer durch Jugoslawien zu trotzen. Er war froh, die Strecke diesmal bei Tageslicht zu beginnen. Überraschenderweise ging es relativ entspannt dahin und Papa meckerte deutlich weniger als bei der Hinfahrt. Wir hatten das Gepäck teilweise auf den Vordersitz gepackt, damit ich mir mit Boomer die Rückbank teilen konnte. Dort saßen wir eng umschlungen, erschöpft von den Aufregungen und glücklich, uns zu haben. Wir schauten zum Fenster hinaus, alberten herum, und als es nach leckeren Cevapcici mit Pommes und Cola langsam dunkel wurde, schliefen wir aneinandergekuschelt ein.

»Hallo, aufwachen!« Mein Vater zupfte mich und Boomer leckte meine Ohren ab. Draußen begann es schon wieder hell zu werden.

Die Grenze, zuckte es durch meinen Kopf. Die Österreicher lassen uns nicht rein. Instinktiv fasste ich Boomer und zog ihn an mich.

»Keine Aufregung, mein Spatz«, sagte mein Vater beruhigend, »wir sind schon in Österreich. Ihr habt die Grenze verschlafen.«

»Und?«, wollte ich wissen.

»Gar nichts, sie haben einfach weitergewunken und überhaupt nicht geschaut. Aber ich möchte hier in der Raststation einen Kaffee trinken und Boomer muss sicher auch raus.«

Mir fiel ein Stein vom Herzen, denn wir waren zu Hause und Boomer war bei mir.

Die letzte Hürde nahmen wir dann mit Bravour einige Stunden später. Mein Vater hatte von unterwegs angerufen und Mutter erwartete uns bereits. Das mit dem Hund wusste sie noch nicht. Ich dachte so bei mir, das wird schwieriger als jeder Grenzübergang. Na, die machte Augen, als ich mit Boomer ins Haus kam!

»Was ist denn das?«, fragte sie forsch.

»Das ist Boomer, unser Hund, über den wir jetzt nicht diskutieren!«

Mein Vater hatte seine ernste Stimme eingeschaltet und sich anscheinend zu einem Frontalangriff entschlossen. »Außerdem sind wir müde und möchten gerne ein gutes Frühstück, bevor wir uns niederlegen. Immerhin waren wir die ganze Nacht unterwegs.«

So forsch hatte ich ihn noch nie gehört. Meine Mutter offenbar auch nicht, denn ganz gegen ihre Gewohnheit ging sie, ohne ein Wort zu sagen, in die Küche und schlug einige Eier in die Pfanne, um uns »Ham and Eggs« zu machen. Später erzählte mir mein Vater einmal, er hätte diesen Satz von Graz bis Wien eingeübt und gehofft, ihn widerspruchslos durchzubringen. Was dann ja glücklicherweise auch gelang.

Für mich war in diesen beiden Urlaubswochen eine Lebensentscheidung gefallen. Ich kaufte mir Bücher über Hundepflege, fragte bei Dr. Stober, einer Tierärztin, die ihre Praxis nur einige Straßen von uns entfernt hatte, ob ich ihr gelegentlich helfen könne, und begann, mich für den Tierschutz zu engagieren. Nach und nach wuchs ich in die Sache hinein. Zum Leidwesen meiner Mutter, denn ich schleppte ungewollte Meerschweinchen und in Mülltonnen ausgesetzte Katzenbabys an.

Einige Jahre, ein Studium und verschiedene Berufsversuche später arbeitete ich zunächst nebenbei und ehrenamtlich in einem Tierschutzverein. Als wir jedoch eine Anfrage von einer Tierärztin erhielten, ob wir eventuell eine Ersatzkraft wüssten, da ihre Assistentin in Elternzeit ging, packte ich die Gelegenheit beim Schopf und fing dort als OP-Assistentin an.

Ein Jahr später – die angestammte Mitarbeiterin war gerade aus der Elternzeit zurückgekehrt – war für mich klar, dass ich bei dem Beruf bleiben wollte. Ich suchte also gezielt eine neue Stelle und landete schließlich bei einer Bekannten von Dr. Stober, die bei mir um die Ecke eben eine neue Praxis eröffnet hatte – Frau Mag. vet. med. Barbara.

Ja, und Boomer, der belohnte mich für seine Rettung, indem er noch vierzehn Jahre an meiner Seite blieb. Als ich erwachsen wurde und heiratete, durchlitt er gemeinsam mit mir meine erste kurze Ehe, lernte noch meine Tochter kennen, übersiedelte mehrmals ohne Murren und verließ mich still und ohne Vorwarnung eines Morgens, als er nicht mehr aufwachte.

Er hat mir gezeigt, was Hingebung, Dankbarkeit und Hundetreue bedeuten. Deshalb ist ihm und meinem viel zu früh verstorbenen Papa, der es möglich machte, ihn zu behalten, dieses Buch gewidmet. Ein Dank an euch beide, dass ihr Teil meines Lebens wart – ich trage euch immer im Herzen.

Kapitel 2 – Ein Sommer der großen Veränderungen

Manchmal plätschert das Leben jahrelang dahin und manchmal verändert sich alles binnen eines Monats. Meine Tochter Saskia war mittlerweile acht Jahre alt und ich hatte mein Leben eigentlich gut im Griff. Ich war glückliche Alleinerzieherin, entschied Dinge, wie ich sie für richtig hielt, und war damit nicht unzufrieden. Meine Tochter bewohnte die Hälfte des ersten Geschosses in unserem Haus. Ich nannte es »Ronjas Höhle«, das erschien mir passend. In ihrem Zimmer tummelten sich nachtaktive Mitbewohner wie Hamster, Wüstenrennmäuse und ein Gecko, aber auch Tagaktives der Gattungen Meerschweinchen und Widderkaninchen sowie eine Huskyratte namens Stitch. Irgendwie konnte man schon damals ahnen, dass das Kind einmal den Beruf des Tierpflegers ergreifen wird. Stitchie war mehr als zahm, denn Saskia schleppte ihn immer und überallhin mit, was zuweilen auch für echte Schwierigkeiten in der katholischen Klosterschule führte, in die sie ging. Der Rattenjunge frühstückte auch immer mit uns und verbreitete dabei einen feinen Geruch nach Lavendel. Er war süchtig nach dieser aromatischen Pflanze, fraß sie und schlief auch darin. Stitchie war auch so ein Mitbewohner, den wir wohl nie vergessen werden.

Es war seit Wochen schon so richtig Sommer, sehr warm und trocken und die großen Ferien standen vor der Türe. Saskia jubelte bereits in aller Herrgottsfrüh hörbar: »Nächste Woche sind Ferien, juchuuuu, jippitippi …«

Ich verfrachtete das jubelnde Kind ins Badezimmer und ging in die Küche, um Frühstück zu machen. Weil es schon so lange trocken und warm war, residierten Meerschwein Fidelio und Kaninchen Mozart in ihrem Sommerquartier im hinteren, schattigen Teil des Gartens. Saskias Klassenlehrerin hatte die letzten zwei Jahre den Schwerpunkt auf Kunst gelegt, deshalb hatten nun fast alle Tiere klingende Namen – die Hamster hießen sogar Tizian und Vivaldi. Normalerweise übernahm Saskia die morgendliche Fütterung, aber da mein jubelndes Kind heute etwas länger brauchte, erledigte ich das. So schnappte ich mir Karotten, Fenchel und Co. und wanderte nach hinten in den Garten. Für gewöhnlich wurde man bereits freudig quietschend erwartet. Komisch, dachte ich und begann, die beiden bei ihren Namen zu rufen. Nichts!

Als ich nahe genug war, bot sich mir ein Bild des Entsetzens, hier hatte sich in der Nacht ein fürchterliches Massaker abgespielt. Ein Marder war anscheinend in das gut geschützte Gehege eingebrochen, obwohl mein Vater den Zaun extra tief eingegraben hatte. Fidelio lag mit abgetrenntem Kopf und vielen anderen Wunden da, und Mozart, das Kaninchen, hatte offensichtlich versucht, seinen besten Freund zu verteidigen. Er hatte furchtbare Bisswunden am Kopf und ein Auge fehlte ihm auch. Mir fiel das mitgebrachte Futter aus der Hand, ich war schockiert und geriet auch in Panik, denn erstens musste ich mich beruhigen und durfte mir nichts anmerken lassen, und zweitens musste ich Saskia so schnell wie möglich außer Haus bekommen, damit sie erst gar nicht auf die Idee kam, ihren liebten Tieren noch einen guten Morgen zu wünschen. Denn dieser Anblick war nichts für Kinderaugen.

»Ich füttere noch schnell Fidelio und Mozart, Mama«, tönte es auf der Treppe. »Hab ich schon, Spatz, du musst dich beeilen, durch dein Gesinge bist du heute schon spät dran und versäumst sonst noch den Bus.« Etwas Besseres fiel mir auf die Schnelle nicht ein. Alles, was ich wollte, war, Saskia aus dem Haus zu haben. Sie trank ihren Kakao, denn essen wollte sie in der Früh nie etwas, drückte mir einen Kuss auf die Wange und ging zum Bus.

Endlich konnte ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Was hatten unsere beiden Furchtbares erleiden müssen. Ich bestattete Fidelio schnell im Garten, denn Saskia hätte es mir nie verziehen, wenn ich ihn beim Tierarzt quasi entsorgt hätte, und schnappte mir Mozart. Eilig lief ich die Straße hinunter, denn nur knapp dreihundert Meter entfernt war eine Tierarztpraxis. Dort angekommen, wurde ich auch sofort hineingebeten, obwohl eigentlich noch gar nicht geöffnet war. Ich nehme an, ich bot ein Bild der Verzweiflung. Ich erzählte kurz, was vorgefallen war, und Mozart wurde auch gleich geröntgt und untersucht. Die Wunden waren zu schwer, er musste eingeschläfert werden. Die Tierärztin meinte nur aufgrund der Verletzungen, die er hatte, dass er mit allen Mitteln gekämpft haben musste, der arme tapfere Kerl. Heulend, mit dem toten Kaninchen im Arm, ging ich wieder heim. Ich bettete ihn neben seinem besten Freund zur Ruhe und entsorgte das Gehege, denn auf dem klebten auch noch Fellreste und Blut. Den restlichen Tag konnte ich gar nichts mehr machen, ich saß nur da – tief emotionalisiert von den Geschehnissen – und überlegte, wie ich das meinem Kind beibringen sollte.

Am Nachmittag läutete das Telefon. Nina, die Tierärztin, war dran und wollte Saskia sprechen. Mit verquollenen Augen und laufender Nase – ich hatte ihr gerade das Unvermeidliche erzählt – nahm Saskia das Gespräch an.

»Wir müssen ganz schnell zum Tierarzt«, rief sie gleich darauf, während sie sich bereits die Schuhe anzog. »Nina hat jemandem ein noch sehr junges Meerschweinchenbaby abgenommen, es ist verwahrlost und unterernährt, das kleine, arme Ding.«

»Bei dir ist es sicher am besten aufgehoben, du musst es pflegen und aufpäppeln. Es muss alle zwei Stunden mit einer Pipette gefüttert werden und du musst es warm halten«, meinte Nina, als wir bei ihr waren.

Saskias Augen klärten sich und die große Aufgabe, dieses Leben zu retten, ließ den Schmerz etwas weichen.

Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Nina war. Nina wurde eine gute Freundin und blieb noch lange unsere Tierärztin, bis sie sich in einen Franzosen verliebte und mit ihm nach Bremen zog. Klingt jetzt nicht so wahnsinnig logisch, ist aber so.

Gott sei Dank waren die Ferien endlich da, Saskia ging in ihrer Rolle als Pflegemutter auf und bekam dadurch nicht allzu viel Schlaf.

Früh am Morgen des ersten Ferientags hämmerte es wie wild an der Türe.

»Karin, Karin, komm schnell«, hörte ich Claudia, die Nachbarin meiner Eltern, brüllen und vernahm auch ein laufendes Auto vor der Türe.

Noch schlaftrunken, öffnete ich und fragte: »Was zur Hölle ist denn los?«

»Komm mit, sofort, dein Vater stirbt«, stotterte sie. »Was redest du? Der war am Abend doch noch hier.« Ich glaubte ihr kein Wort. »Bitte komm jetzt«, flehte sie mich an und zog mich barfuß und nur mit meinem Schlafshirt bekleidet auf die Gasse hinaus.

Der Tumult um die Uhrzeit hatte auch meine Nachbarn hinausgetrieben – ein sehr nettes älteres Ehepaar. Nachdem meine Türe offen stand und Saskia noch schlief, rief ich Nachbarin Traude nur zu: »Bitte pass auf die Saskia auf, ich muss rauf zu meinen Eltern, irgendetwas ist mit meinem Vater!« Traude nickte nur mit dem Kopf und verschwand in mein Haus.

Meine Eltern wohnten auch in der Siedlung. Als wir zwei Minuten später an ihrem Haus ankamen, konnte ich schon von der Straße aus meine völlig hysterische Mutter hören. Auf der Straße standen das Auto des Notarztes und ein Rettungswagen.

»Wir versuchen ihn bereits seit zwanzig Minuten zu reanimieren«, sagte der Notarzt zu mir, als ich das Haus betrat.

Claudia hatte also recht, mein Vater starb. Als alles vorbei war – mein Papa war vom Bestatter abgeholt, meine Mutter lag vollgepumpt mit Beruhigungsmittel im Bett, ich hatte Papas Eltern angerufen und meine andere Oma war eingetroffen, um sich um meine Mutter zu kümmern –, ging ich barfuß und in meinem Schlafshirt durch die Siedlung heim. Selbst total aufgewühlt vom Tod meines Vaters und nicht wissend, wie ich Saskia beibringen sollte, dass ihr über alles geliebter Opa gestorben war.

Im Nachhinein betrachtet war es ein Segen, dass ich danach nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand vor lauter organisatorischen Erfordernissen – ich musste meine Tochter irgendwie durch diese Zeit bringen, mich um die Bestattung kümmern, die Grabrede schreiben und halten, und, und, und.

Erwähnt sei an dieser Stelle noch: Am Tag des Begräbnisses meines Vaters starb mein Großvater. Innerhalb von drei Wochen blieb in meinem Leben also kein Stein auf dem anderen.

Wieder läutete das Telefon, mittlerweile hatte ich jedes Mal Herzklopfen, wenn ich abhob, bangend, welche Botschaft mich diesmal ereilen würde. Es war Renate, eine Bekannte, die einen privaten Tierschutzverein hatte und unermüdlich Hunde aus einer wirklich grausamen slowakischen Tiertötungsfabrik freikaufte.

»Ich weiß, dass es im Moment nicht der tollste Zeitpunkt ist, aber könntest du mir bitte morgen helfen?« Ihre Stimme klang fast schüchtern. »Morgen kommt ein ganzer Haufen Hunde aus der Slowakei und ein Filmemacher, der gerne etwas darüber machen würde, und ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, da ich noch nicht einmal genug Pflegestellen für die Neuankömmlinge habe. Du weißt ja, wie es bei mir zugeht.«

»Ja, mach ich, wann soll ich bei dir sein?«, war meine recht emotionslose Frage. Dazu muss man wissen: Renate nennt mittlerweile zwanzig Hunde ihr Eigen. Deshalb war es kein Thema, dass ich sie bei dem morgigen Chaos unterstützen würde. Am folgenden Tag fand ich mich um elf Uhr vormittags bei Renate ein. Besagter Filmemacher kam nur wenige Augenblicke nach mir. Renate kochte Kaffee, servierte Kuchen und teilte uns mit, dass wir jetzt noch Zeit hätten zu plaudern, denn die Hunde würden wohl erst in eineinhalb Stunden eintreffen.

»Würdest du bitte dem Herrn alle Fragen beantworten, dann könnte ich wegen der Pflegeplätze herumtelefonieren, denn mehr als einen oder zwei bringe ich bei mir nicht mehr unter«, ersuchte mich Renate. »Mach du nur, ich übernehme das«, erwiderte ich.

Mein Visavis war groß, blond und hatte freche blaue Augen, mit einem Wort ein attraktiver Mann so Mitte der vierzig. Wir unterhielten uns gut und ich erzählte ihm alles, was er wissen wollte. Es war zu hören, dass sich drei Autos näherten.

»Jetzt geht’s los«, sagte ich zu ihm und wir machten uns auf den Weg nach draußen. Wir nahmen eine gemischte Meute von Hunden in Empfang. Größere und kleinere in verschiedenen Altersgruppen und auch Welpen.

Einer dieser Welpen rannte auf mich zu und sprang an mir hoch, ich konnte ihn gerade noch rechtzeitig fangen, so spontan war die Aktion. Ich wollte ihn wieder absetzen, aber er krallte sich förmlich an mich.

»Lass dich mal ansehen, wer bist denn du?« »So wie es aussieht, dein Hund«, antwortete Renate mit verstellter Stimme und einem breiten Lächeln auf dem Mund.

Es war ein kleines Hundemädchen, circa acht Wochen alt, schwarz-weiß gefleckt. Sie hatte vorne an ihrer schwarzen Schnauze einen weißen Fellring, schwarze Schlappohren und schlabberte mich ohne Unterbrechung ab.

»Ich sag’s ja immer, Hunde suchen sich ihre Besitzer aus«, fuhr Renate in ihrer gewohnten Stimme fort.

»Wer könnte dir schon widerstehen? Und für meine Saskia wärst du auch ein willkommener Trost«, flüsterte ich der kleinen Dame zu.

Nachdem alle Hunde untergebracht und die Papiere geordnet waren, wollte ich mir ein Taxi rufen, denn mein Heimweg war lang und mit dem Welpen ohne Geschirr sah ich keine andere Lösung. Außerdem musste ich auch noch in ein Zoofachgeschäft, der kleine Wurm brauchte schließlich Ausstattung und Fressen.

»Geh bitte, du wirst doch nicht mit dem Taxi fahren, ich bring dich und unterwegs besorgen wir noch alles für deinen Hund«, hörte ich die männliche Stimme des attraktiven Filmemachers sagen. Das Angebot nahm ich gerne und dankend an. Während der Fahrt war auch schon ein Name für den Neuzuwachs gefunden. Lieserl hieß sie ab nun. Da ihr Fell an Kuhflecken erinnerte und sie unbedingt einen österreichischen Namen tragen sollte, war »Lieserl« sehr passend, denn auch viele Kühe heißen in unserem Land Liesi.

Zu Hause angekommen, sprach ich dem Filmemacher, der mich freundlich und mit Geduld chauffiert hatte, spontan eine Einladung zum Abendessen aus. Erstens wollte ich mich revanchieren und zweitens war mir nach Gesellschaft – nach seiner Gesellschaft. Ernst, so hieß er, nahm dankend an. Dass Saskia komplett aus dem Häuschen war, brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen, denn einen Hund hatte sie sich schon lange gewünscht. Der Abend dauerte noch lange, ich konnte endlich auch wieder einmal lachen.

Der Rest ist Geschichte – drei Wochen später zog Ernst bei mir ein. Dieser Sommer brachte die größten Veränderungen in meinem Leben – das Mardermassaker, den Verlust meines Vaters, den Tod meines Großvaters, einen Hund, die Liebe meines Lebens. Und die Anzahl an Kindern im Haus stieg sprunghaft von eins auf fünf an. Denn Ernst hatte auch bereits vier.

Ein halbes Jahr später rief mich Renate wieder an.

»Er treibt mich und meine Hunde in den Wahnsinn«, tönte es sehr aufgeregt aus dem Telefon.

»Wer denn?«, wollte ich wissen.

»Dieser Hund, nicht älter als fünf Monate. Ich hab noch keine Pflegestelle für ihn gefunden. Der mischt sie alle auf. Wir werden irre mit ihm. Wenn du vielleicht was hörst, wo er unterkommen könnte, dann sag Bescheid. Bitte.« Renate klang wirklich, als wäre sie mit den Nerven am Ende.

»Wer war’s?«, fragte Ernst. Ich erzählte ihm ziemlich amüsiert von dem kurzen Gespräch mit Renate.

»Das klingt, als könnte der zu uns passen. Das Lieserl ist ja eh nicht zu bändigen, so viel Energie, wie die hat«, meinte Ernst. »Lass uns doch hinfahren und den Unruhestifter einmal anschauen!«

Da alle Kinder bis zum Abend ausgeflogen waren, packten wir kurzerhand unser Lieserl ins Auto, denn immerhin hatte sie das letzte Wort, es wäre ja quasi ihr Lebensgefährte.

Das Chaos bei Renate war bereits zu hören, als wir aus dem Auto stiegen.

»Grüß euch, sagt’s bloß, ihr habt’s schon wen g’funden?« Renate klang wie eine Mischung aus hoffnungsvoll freudig und kurz vorm Durchdrehen.

»Schau ma mal«, meinte Ernst nur knapp. Der Verursacher von Renates Zustand war auch schon an der Gartentüre. Von der Fellzeichnung her sah er aus wie ein Berner Sennenhund, hatte auch etwas längeres Haar und bellte wie verrückt. Am Gesicht konnte man erkennen, dass ein Hovawart in dem Gemisch drinnen war, das passte auch zu seinem Gebell und seiner Energie. Lieserl sprang aus dem Auto, die beiden tollten einige Minuten im Garten herum und dann saßen beide in Eintracht und Harmonie auf der Rückbank unseres Autos.

»Wo die Liebe hinfällt.« Ernst lächelte mich dabei spitzbübisch an. »Renate, du siehst, es hat sich geklärt, der gehört jetzt zu uns.«

»Ich dank euch, ich schick dir seine Papiere, denn ich müsste sie jetzt erst suchen. Ich bin so froh, dass hier mal wieder Ruhe einkehrt.« Kaum den Satz beendet, verschwand Renate sichtlich erleichtert im Haus. Unsere beide Racker hechelten uns an, als wollten sie sagen: »Los, kommts, lasst uns endlich heimfahren.« Was wir auch taten. Auch der junge Mann hatte schnell einen Namen: Xaverl.

So hatte sich die Zahl der Hunde verdoppelt. Und Ernst hatte recht, Xaverl passte perfekt zu uns und zu Lieserl.

Weiterlesen?

Dann besorgt Euch das Buch:

Karin Kaufmann

VIER HÄNDE IN DER MAUS

Skurrile Geschichten aus der Tierarztpraxis rund um Hund, Katze & Co.

248 Seiten, Taschenbuch

9,99 EUR (D), ISBN 978-3-86265-494-9

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin

www.schwarzkopf-schwarzkopf.de

Bild & Quelle: Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, via Ulrike Bauer

Vielen Dank an die Autorin Karin Kaufmann & Ulrike Bauer vom Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin.